- 「エコアクション21」2017年度版の概要

- 「環境経営システム」の構築・運用・維持に関する14の要求事項

- 要求事項1:取組の対象組織・活動の明確化

- 要求事項2:代表者による経営における課題とチャンスの明確化

- 要求事項3:環境経営方針の策定

- 要求事項4:環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価

- 要求事項5:環境関連法規などの取りまとめ

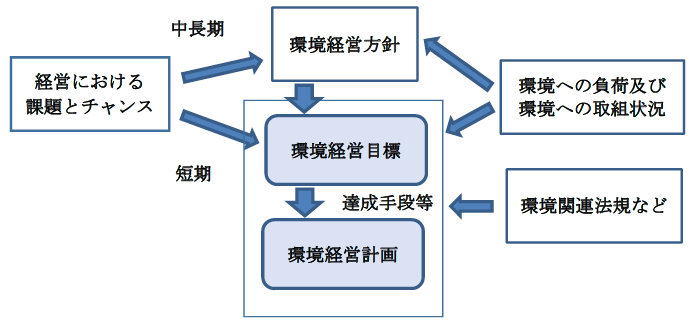

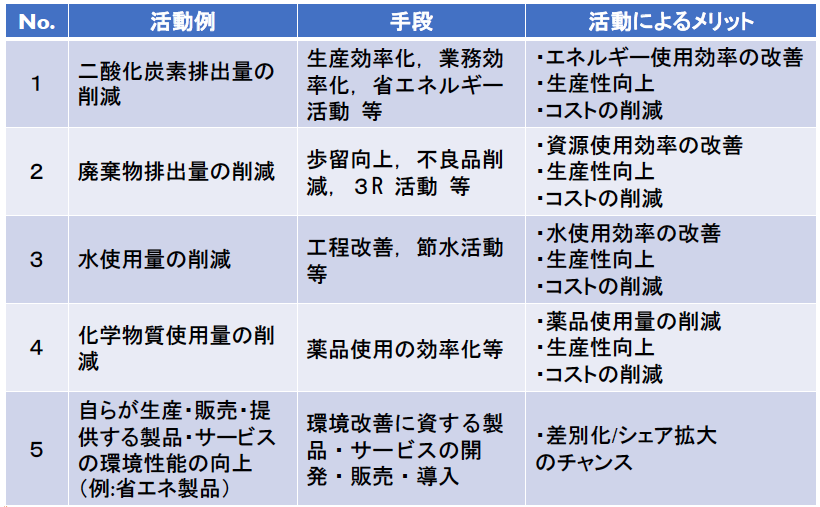

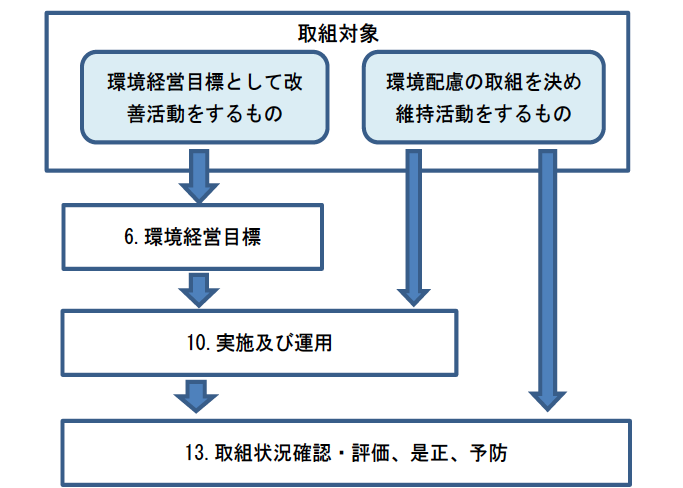

- 要求事項6:環境経営目標及び環境経営計画の策定

- 要求事項7:実施体制の構築

- 要求事項8:教育・訓練の実施

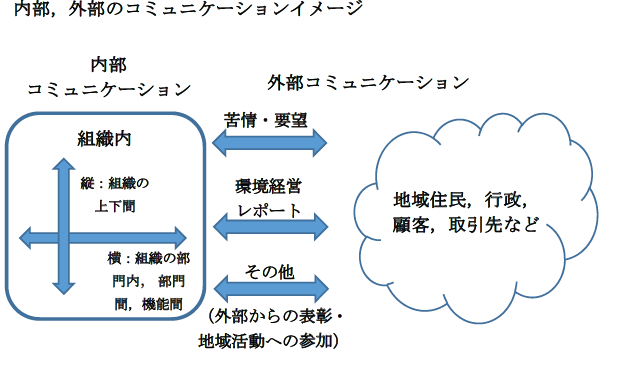

- 要求事項9:環境コミュニケーションの実施

- 要求事項10:実施及び運用

- 要求事項11:環境上の緊急事態への準備及び対応

- 要求事項12:文書類の作成・管理

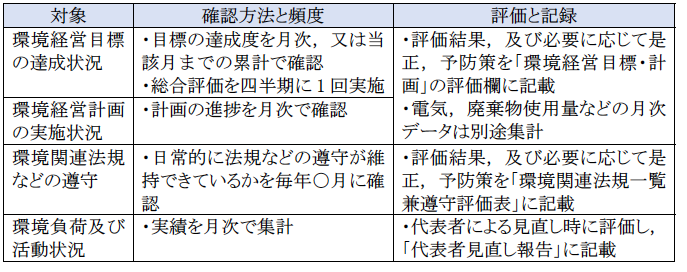

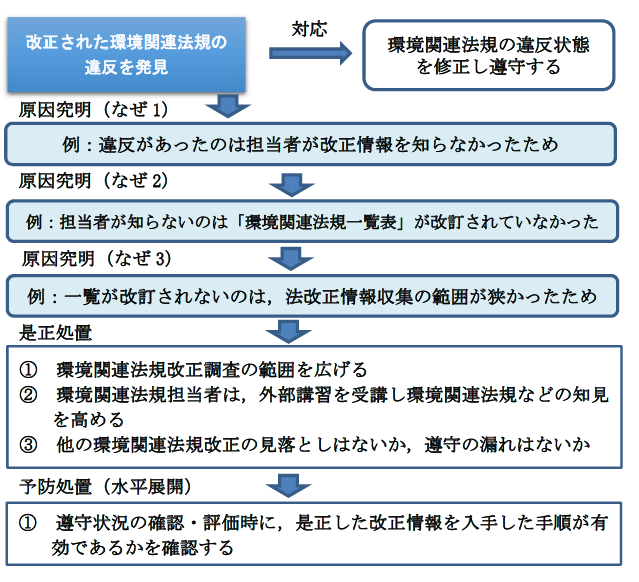

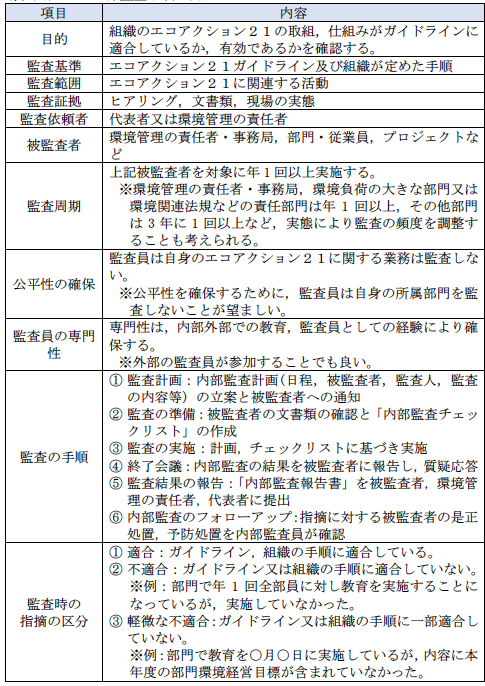

- 要求事項13:取組状況の確認・評価,並びに問題の是正及び予防

- 要求事項14:代表者による全体の評価と見直し・指示

「エコアクション21」2017年度版の概要

先ず年史からお話しすると、

環境省によって、

1996年に「環境活動評価プログラム」を策定。

2004年に「エコアクション21(2004年版)」へと発展。

2017年に「エコアクション21(2017年改訂版)」へと進化してきました。

その背景には、2015年に「国連持続可能な開発サミット」が開催され、

「持続可能な開発のための2030アジェンダ(SDGs)」が採択されるとともに、

国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において

2020年以降の地球温暖化対策の法的枠組みとなる「パリ協定」が採択される等の

国際的な環境への取り組みが活発化したこともあります。

日本においても、環境への取組の実効性を高め、企業価値を向上させる仕組みとして、

エコアクション21などの環境経営のためのマネジメントシステムへの期待が大きくなっています。

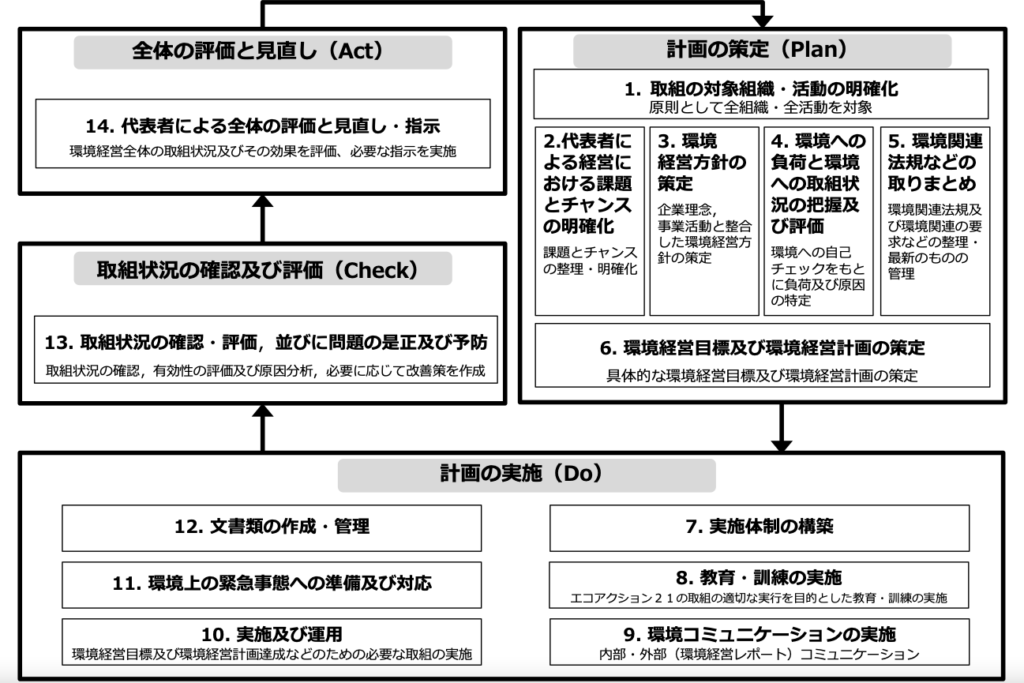

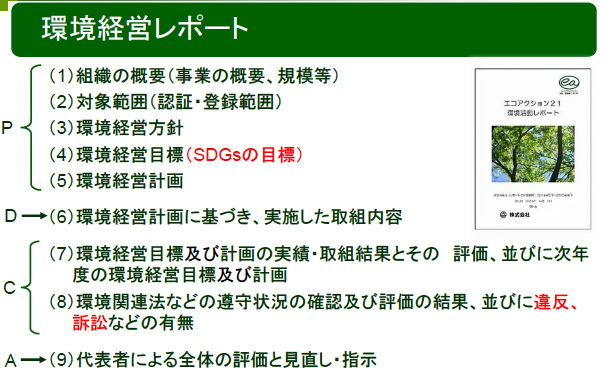

「環境経営システム」の構築・運用・維持に関する14の要求事項

エコアクション21では、「環境経営システム」の構築・運用・維持に関する14の要求事項を定めています。

本手順を進めることで、全ての事業者が効果的で効率的な環境経営システムを導入し、発展させることが可能です。

14の要求事項は、下の図のとおり、

計画の策定(Plan)、計画の実施(Do)、取組状況の確認及び評価(Check)、

及び全体の評価と見直し(Act)の4つの段階に区分されます。

この14項目にわたる要求事項のPDCAサイクルを

定期的に回すことが、エコアクション21には求められています。

要求事項1:取組の対象組織・活動の明確化

(1) 組織は、原則として全組織・全活動(事業活動及び製品・サービス)を対象としてエコアクション21に取り組み、

環境経営システムを構築・運用・維持する。

(2) 認証・登録に当たっては,対象組織及び活動を明確にする。

エコアクション21に取り組むに当たって、事業者は、どの範囲で環境への取組を実施するかを明確にすることが必要です。

事業活動のうち、本来、エコアクション21に入れておくべき活動を対象範囲から除外した場合は、認証・登録はできません。

事業者が適切な対象範囲を設定し、明確にその範囲を示すことは、認証・登録制度全体の信頼性を高めることからも重要です。

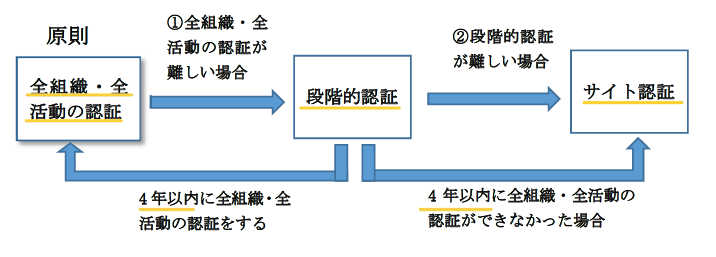

✅全組織・全活動を対象にエコアクション21を運用することを原則とする。

✅比較的規模が大きな組織などでは段階的認証が可能である。

✅全組織・全活動での認証、段階的認証が難しい場合、サイト認証が可能である。

サイト認証希望の場合、中央事務局に相談する。理由が明確であることが必要である。

✅なお、認証の良い所取り(カフェテリア認証)はできない。

✅建設業では、本社と建設現場等の全体を対象範囲とする。

段階的認証の場合、4年以内に段階的に対象範囲を拡大する方針とスケジュールを明確にし、

このことを環境経営レポートに明記することが必要です。

4年以内に全組織・全活動での認証が完了していない場合は、サイト認証となります。

<なぜ全組織・全活動を原則としているのか>

エコアクション21を成功させる鍵は、代表者が主導し、組織の全ての従業員及び階層からの参加、

全ての活動を組み込むことにかかっています。代表者が自ら、事業と環境活動の方向性を一致させ、組織を動かすことにより、

最も効果をあげることができます。

全組織・全活動を対象範囲とするメリットには、以下の事項が挙げられます。

・ 代表者が組織全体としての方向性を明確に示すことができる。

・ 環境改善を行うための資源を,組織全体を見渡し,最も効果をあげる活動に配分することができる。

・ 組織全体を対象とすることで対外的な信用を得ることができる

全組織・全活動を対象範囲として認証することは、環境負荷の大きな活動を除外するなど、

いわゆる認証のいいとこ取り(カフェテリア認証)を避け、認証取得による対外的な信頼性を得るためにも重要です。

要求事項2:代表者による経営における課題とチャンスの明確化

(1) 代表者は,経営における課題とチャンスを整理し、明確にする。

(2) 整理と明確化に当たっては,以下の事項を考慮する。

・ 事業内容

・ 事業を取り巻く状況

・ 事業と環境とのかかわり

経営と環境への取組の方向性を一致させ、環境経営を実現させるためには、代表者は、経営における課題とチャンスを検討し、

それらを環境への取組に反映させることが必要です。

✅代表者は、経営における課題とチャンスを明確にし、環境経営方針、環境経営目標に反映させる。

課題には組織の外部からのもの、内部にあるもの、チャンスには課題を克服することにより生じる新たな事業発展の機会などがあります。

・ 事業内容:事業活動の内容,顧客に提供する製品・サービスの内容など。

・ 事業を取り巻く状況:経済状況,社会的状況,技術開発状況,政策状況,利害関係者の要請(例:取引先の要求)など。

・ 事業と環境とのかかわり:環境への貢献(例:製品・サービスを通じて社会的な環境負荷などを低減、

環境に配慮した製品・サービスの開発・提供)、環境への負荷の削減(例:事業活動における二酸化炭素排出などの環境負荷削減)。

✅経営の課題とチャンスを整理し、それぞれの項目と環境とのかかわりを可能な限り幅広く考えます。

整理と明確化にあたり、事業活動の内容、製品・サービス内容、経済情勢、社会的情勢、顧客要請、環境配慮の製品・サービスの提供、環境への負荷等を

考慮します。

✅この項目の文書化は要求されていません。審査員がヒアリングし、取りまとめます(審査における様式が追加になる)。

要求事項3:環境経営方針の策定

(1) 代表者は、環境経営に関する方針(環境経営方針)を定め、誓約する。

(2) 環境経営方針は、次の内容を満たすものとする。

・ 企業理念及び事業活動と整合させる。

・ 経営における課題とチャンスを踏まえる。

・ 環境への取組の重点分野を明確にする。

・ 環境経営の継続的改善を誓約する。

・ 適用される環境関連法規などの遵守を誓約する。

・ 環境経営方針には,制定日(又は改定日)及び代表者名を記載する。

(3) 環境経営方針は、全従業員に周知する。

事業者が自主的かつ積極的に環境経営に取り組んでいくためには、代表者が自社の環境経営に関する基本方針を示すとともに、

環境経営に取り組んでいくことを社会に誓約(約束)することが必要です。

また、環境経営方針の策定に当たっては、「代表者による経営における課題とチャンスの明確化(要求事項2)」や他の要素を踏まえること、

及び全従業員へ周知することが必要です。

本要求事項は,代表者自らが環境経営方針を定め,これを全関係者間で共有することにより、組織が一丸となることを目的としています。

✅環境方針に環境経営の継続的改善の誓約を行う。

「継続的改善」の文言そのものでなくとも、環境経営をスパイラルアップする意図が誓約されていれば良い。

✅代表者名が記載されていれば、代表者による署名は不要。

✅環境経営方針として単体で策定しなくても、経営方針の中に、環境経営方針の要求事項を満たす内容が含まれて入れば良い。(環境経営目標等も同じ)

✅環境経営方針は、HPや社内掲示により、従業員や利害関係者に周知しましょう。

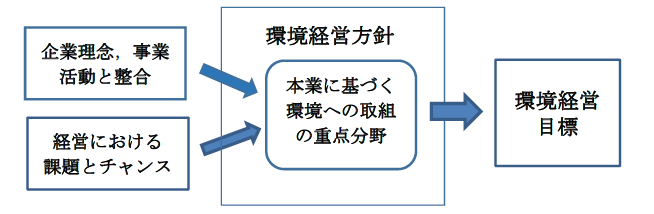

事業活動には、組織の活動・提供する製品・サービスがあります。

企業理念、事業活動における環境への負荷とを整合させ、

経営における課題とチャンスを踏まえて、組織が取り組むべき重点分野を特定します。

この重点分野の多くは環境経営目標につながる内容になります。

事業活動を通じて組織や社会の環境負荷を削減していくことが重要です。

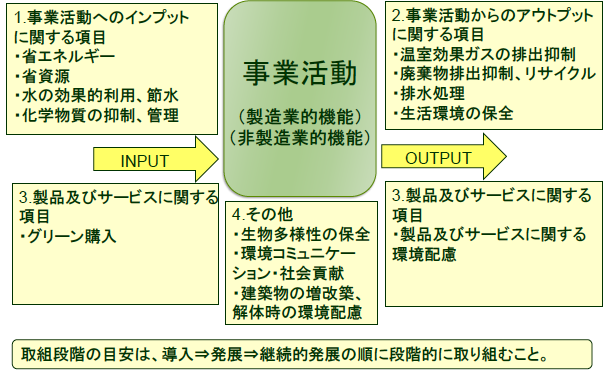

要求事項4:環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価

(1) 対象範囲における事業活動に伴う環境負荷を「環境への負荷の自己チェック」を基に把握し、

環境に大きな影響を与えている環境負荷及びその原因となる活動を特定する。

環境負荷のうち以下の項目を把握する。

・ 二酸化炭素排出量

・ 廃棄物排出量

・ 水使用量

・ 化学物質使用量

(2) 初回登録時には、事業活動における環境への取組状況を「環境への取組の自己チェック」を基に把握する。

把握項目には、自社が提供する製品・サービスなどを含む。

環境経営方針(要求事項3)を、環境経営目標及び環境経営計画(要求事項6)に反映させるためには、

その基となる環境負荷及びその原因となる活動の現状を正確に把握することが必要です。

本要求事項は、環境への負荷と環境への取組状況を把握し、適切な環境経営目標、 環境経営計画の策定、

及び維持管理手順、緊急事態への対応策などに反映させることを目的としています。

✅従来排水量を最初に記載していたが、水使用量に変更になった。排水量を水使用量で把握する組織が多く実態に合わせた。

✅環境に大きな影響を及ぼす原因となる活動、施設、設備、物質などの特定する。

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量、化学物質使用量は必須項目。

✅把握する化学物質は、原則として、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)

のPRTR 制度対象物質とする。

✅環境への取組の自己チェック表(別表)を用いて現状を把握します。

今後どのような取組みを行うか検討し、環境経営目標・計画の内容に反映させる。

・二酸化炭素排出量:各種エネルギーなどの使用量を把握し、二酸化炭素排出量を算定します。

温暖化対策が特に重要な課題となっていることから、各種エネルギーなどの使用量は月単位で把握することが必要です。

・廃棄物使用量:循環型社会の形成に向けては廃棄物排出量の削減が重要であるとともに、

生産効率や原材料歩留まりの改善のためには、廃棄物排出量を適切に把握することが必要です。

・水使用量:水資源の確保が重要であるとともに、特に製造業などにおいては、水使用の合理化に取り組むことが生産性の向上にも繋がることから、

水使用量を適切に把握することが必要です。ただし,使用量の把握が困難な場合などはこの限りではありません。

・化学物質使用量:化学物質の取扱いに起因する様々なリスクを低減するとともに、その適性管理や使用量の削減は、環境経営の重要な要素です。

さらには大手企業がバリューチェーン全体のリスク管理の観点から化学物質管理の徹底を求めています。

このため、化学物質を取り扱う事業者は化学物質使用量の把握・管理を適切に行う必要があります。

<環境への取組の自己チェック表>

・「環境への取組の自己チェック表(第5章)」は、初めてエコアクション21に取り組む組織は要求事項となっています。

また、「環境への取組の自己チェック表」を継続的に利用することにより、例えば重要度の点数は高いが、

取組状況の点数が低いものを優先的に改善手段として採用し、環境経営目標達成のための手段とすることにより、改善を進めることができます。

・「環境への取組の自己チェック表」も「環境への負荷の自己チェック表」と同様に、組織の業種,業態に応じて必要な変更を行うことや、

業界や地域などで求められる取組を追加するなど、自由に改訂することができます。

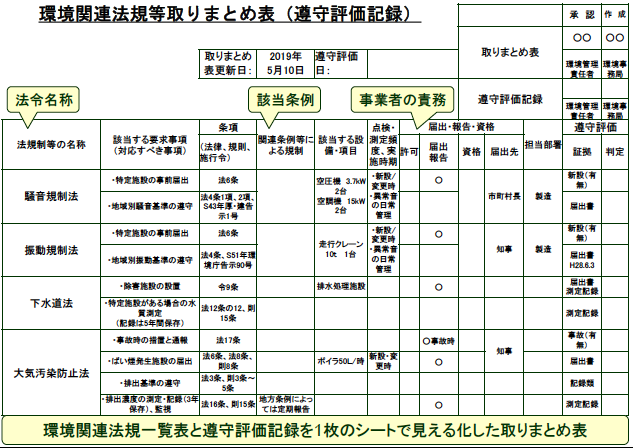

要求事項5:環境関連法規などの取りまとめ

(1) 事業を行うに当たって遵守しなければならない環境関連法規及びその他の環境関連の要求など、

並びに遵守のための組織の取組を整理し、一覧表などに取りまとめる。

(2) 環境関連法規などは常に最新のものとなるように管理する。

環境経営を適切に行い、社会からの信頼を得ていくためには、組織に適用される環境関連法規などを適切に把握し、

これを遵守することが必要です。

本要求事項は、組織に適用される環境関連法規などの遵守を確実に行うとともに、

遵守のための取組について整理して一覧表に取りまとめることで、

環境経営目標及び環境経営計画の策定(要求事項6)へ適切に反映させることを目的としています。

✅環境関連法規には、国が定めた法令、都道府県・市町村などが定めた条例があり、

その他の環境関連の要求などには、地域との協定、顧客(納入先・取引先)からの要請、業界団体の取決めなどがあります。

✅組織が遵守すべき環境関連法規などを整理し一覧表などに取りまとめます。

一覧表などの内容は「組織が遵守をするために必要な程度」であることが必要です。

例えば環境関連法規などの適用が多く、適用内容も複雑で、関係者も多い場合は、より具体的な記述が必要になります。

一覧表などには,、組織が遵守のために必要な届出・測定・記録などの内容を含みます。

✅取りまとめた一覧表などは、常に最新のものとする必要があります。

定期的又は随時、環境関連法規などの改正情報を入手し、更に組織の活動,製品・サービスの変化に対応して、

一覧表などの内容を見直すことが求められます。

エコアクション21で対象とする環境関連法規などの詳細はこちらの記事にまとめてありますので、ご確認ください。

<一覧表などに取りまとめる内容>

一覧表などにまとめるべき内容の詳細さは、「組織が遵守するために必要な程度」であることが必要であり、

組織の規模、適用される環境関連法規の数、適用される内容の複雑さによって異なります。

以下にまとめるべき内容例をあげますので、自社にとって必要な程度の内容で一覧表などにまとめます。

施設:対象となる施設,対象となる物資

届出:設備や管理体制,責任者の届出

許可:設置許可,実施許可

測定:測定の方法,回数

排出基準:排出基準の遵守のための監視測定

記録:測定結果の記録,産業廃棄物のマニフェスト記録

報告:環境負荷物質排出量などの行政への報告,産業廃棄物の処理委託実績報告

保管:保管基準,産業廃棄物の保管基準

資格:必要な法的資格者,講習の受講者

責任:日常管理部門,行政との対応部門 など

要求事項6:環境経営目標及び環境経営計画の策定

(1) 要求事項2〜5(経営における課題とチャンスの明確化、環境経営方針の策定、環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価、環境関連法規などの

取りまとめ)を踏まえて、具体的な環境経営目標及び環境経営計画を策定する。

(2) 環境経営目標は、可能な限り数値化し、以下の事項に関する目標を設定する。

・ 二酸化炭素排出量の削減

・ 廃棄物排出量の削減

・ 水使用量の削減

・ 化学物質使用量の削減

・ 自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善

(3) 環境経営計画には、環境経営目標を達成するための具体的な手段、日程及び責任者を定める。

(4) 環境経営目標及び環境経営計画は、毎年度及び要求事項2〜5の大きな変更時に見直しをする。

(5) 環境経営目標と環境経営計画は、関係する従業員に周知する。

環境経営を効果的かつ効率的に実践するためには、環境経営方針に基づく目標、達成に向けた計画(手段、日程、責任者)を策定することが必要です。

本要求事項は、具体的な目標と計画を策定することにより、エコアクション21の環境経営システムの実効性を担保することを目的としています。

✅環境経営目標は、単年度の目標、及び単年度の目標と連動した3〜5年程度を目途とした中期の目標を策定します。

環境経営目標は、可能な限り数値化しますが、数値化できない場合でも可能な限り目標の達成状況の目安となる指標などを策定します。

✅環境経営目標及び環境経営計画は,以下の内容を考慮して策定します。

・ 経営における課題とチャンスのうち、比較的短期に取組が必要と考えられる事項。

・ 環境経営方針において,環境への取組の重点分野とした事項。

・ 環境への負荷の状況から目標とすることが適切と考えられる事項。

・ 環境への取組の状況から目標とすることが適切と考えられる事項。

✅環境関連法規等を踏まえることは、目標策定時の重要度の判断、自主管理値の設定などが想定されます。

✅グリーン購入は、多くの中小組織では文具等の購入にとどまり、その数値の把握に負担があることを鑑みて要求事項からは削除されました。

✅環境経営計画は、環境経営目標を達成するための実行計画であり、

具体的な取組の内容(達成手段)、日程(スケジュール)及びそれぞれの計画の責任者と担当者を定めます。

<環境経営目標、環境経営計画の策定>

「環境経営目標」は「経営における課題とチャンス」(短期的なもの)、「環境経営方針」(重点分野としたもの)、「環境への負荷と環境への取組状況」(環境負荷の大きなもの取組み実績)、「環境関連法規など」を踏まえて作成します。

自らが生産・販売する製品及びサービスに関する環境経営目標とは、顧客に提供する「もの・こと」を通じ社会的な環境負荷削減に資するものです。

また、組織の提供する製品、サービスに環境の付加価値をつけることにもなります。

その例としては、以下のようなことが考えられます。

省エネルギー型、省資源、再生材使用、有害化学物質不使用など、環境配慮設計をする。

環境に配慮した製品を生産または販売する。

環境負荷の少ない工法を提案、採用する。

配送ルートを効率化する。

販売時の包装を簡易化するまたは無包装化する。

リサイクル率が高い廃棄物処理を行う。

環境経営計画は、環境経営目標を達成するための手段、日程、責任者を定めたものであり、

それを実施すれば環境経営目標を達成できるだけの内容であることが必要です。

例えば廃棄物の削減に関する手段としては、以下の例が考えられます。

原材料の歩留まりを向上させる。

不良品を削減する。

廃棄物を再利用する。

分別基準を作成し実施する。

新たなリサイクルルートを開拓する。

要求事項7:実施体制の構築

エコアクション21を運用、維持し、環境経営を実践するために、代表者は以下の事項を実施する。

・ 効果的で必要十分な実施体制を構築する。

・ 実施体制においては、各自の役割, 責任及び権限を定め、全従業員に周知する。

・ エコアクション21を運用し、維持するための経営資源を用意する。

ここからは、計画の実施「DO」の段階に入ります。

組織全体で環境経営に取り組むためには、代表者が責任を持ってリーダーシップを発揮し、

必要十分な実施体制を構築することが必要です。

本要求事項は、代表者が効果的で必要十分な実施体制を構築し、

環境経営システムにおける役割、責任、権限などを明確することにより、組織的な運用を行うとともに、

経営資源を準備することで、継続的な運用を図ることを目的としています。

✅実施体制の構築、経営資源(人・もの・資金・情報等)の用意は代表者が実施することとし、

経営者が責任をもちエコアクション21へ関与することを明確にした。

・人:時間、技能、知識

・もの:設備、インフラ

・資金:設備投資、教育投資

・情報:顧客ニーズ、 技術情報

など

✅効果的な実施体制とするためには、環境管理の責任者を定めることが望まれます。

代表者は,最終的なエコアクション21に対する責任がありますが、

環境管理の責任者に権限を委譲し、実務上の責任者とすることで、報告を受け、必要なことを指示することができます。

✅特定の人に役割が集中するのではなく、代表者・部門長・担当など幅広く役割を分担することが望まれます。

エコアクション21の成功の鍵は全員参加にあり,これにより最も効果を高めることができます。

✅環境委員会、エコアクション21委員会などの組織内の推進組織、コミュニケーション組織を設置することにより、活動を活性化させることができます。

これらの委員会組織は、特別に設置しなくとも、経営会議,幹部会議と兼ねることも考えられます。

また、テーマ別(例:省エネ,廃棄物削減,不良削減,新製品開発)の部会などを設置することも考えられます。

経営改善と環境への取組を一体的に運用することにより、より効果を高めることができます。

代表者はエコアクション21を運用するための経営資源は、

経営改善のための資源と考え、環境設備投資の計画、環境資格取得の計画などを設定した上で、計画的に用意すると良いでしょう。

要求事項8:教育・訓練の実施

エコアクション21の取組を適切に実行するために、以下の教育・訓練を実施する。

・ 全従業員を対象とした教育・訓練。

・ 環境に関する特定の業務がある場合、 その業務に関わる従業員を対象とした教育・訓練。

環境経営システムを効果的に運用するためには、全従業員がエコアクション21の取組を適切に理解し、実践することが必要です。

本要求事項は、全従業員を対象とした教育・訓練の実施により、全員参加型の取組を確実なものとするとともに、

従業員の環境に関する知識向上や取組のモチベーションを高めることを目的としています。

✅全従業員は、環境への取組を適切に実施するために、 組織の環境経営方針を理解するとともに、

組織が計画した環境経営目標や環境経営計画などにおける自らの役割、責任、役職などに応じた取組内容などについて十分に認識します。

✅特定の業務の従事者への教育・訓練

・特定の業務に従事する者とは、組織に適用される環境法規などに関わる業務や、事業活動のなかで特に環境に大きな影響を及ぼす活動、

想定される緊急事態に対応する役割がある者などのことです。

特定の業務を行うために必要な資格や能力を確実に身につけることが求められます。

・特定の業務に従事する者については、環境法規などが定める必要な資格などを有するとともに、

その業務に必要な能力を身に付けるため、実際の現場などにおいて適切な訓練を受ける必要があります。

そのため一律に教育・訓練を行うのではなく、それぞれの業務や役割などに応じた教育・訓練を適切に実施します。

✅100人以上の組織に要求されていた記録は、負担感(記録をとることが目的化し活用されない)があり削除されました。

<認識を高めるための教育・訓練の内容(例)>

教育・訓練の例としては、次のようなものが考えられます。

教育・訓練は集合しての座学とは限らず、現場でのOn The Job Training(OJT)、コミュニケーションを含めて検討することが望まれます。

〇全従業員

・ エコアクション21の基本的な仕組みと目的。

・ 地球環境問題の現状やエコアクション21における環境への取組の意義,重要性。

・ 環境経営、環境経営方針の内容と自身の業務との関わり。

・ 環境経営目標及び環境経営計画の内容、手順と自身の業務との関わり。

〇管理職

・ 部門の環境経営目標及び環境経営計画の具体的内容。

・ 部門の責任者としての役割,責任及び権限。

<特定の業務に従事する者への教育・訓練の内容(例)>

〇環境関連法規などに関連する業務の担当者

・ 環境関連法規などの具体的に遵守すべき内容、遵守手順。

・ 必要な資格、能力など(例:公害防止管理者、エネルギー管理士、特別管理産業廃棄物管理責任者、危険物取扱者など)の取得に必要とされること。

〇環境に大きな影響を及ぼす活動に従事している者

・ 当該の活動による環境への影響の程度、緊急時における想定される被害等の状況。

(例:排水処理担当者、焼却炉運転担当者、緊急事態への対応者)

〇環境関連法規などの遵守状況を評価する者

・ 環境関連法規などの具体的に遵守すべき内容。

教育・訓練の年間計画により、階層、職種別など、

適切なプログラムを設定し、実施することが必要です。

教育・訓練の実施結果を記録に残すことは必須ではありませんが、

記録することにより、いつ・誰に・どういう教育・訓練を行ったか、

成果の有無などを確認することができます。

要求事項9:環境コミュニケーションの実施

エコアクション21の取組を段階的に発展させるために、以下のコミュニケーションを実施する。

・ 組織内において、エコアクション21に関する内部コミュニケーションを行う。

・ 外部からの環境に関する苦情や要望を受け付け、必要な対応と再発防止を行う。

・ 「環境経営レポート」を年次で作成し、公表する。

エコアクション21の取組を段階的に発展させるためには、組織内外の関係者と情報を共有し、双方向のコミュニケーションを図ることが必要です。

内部とのコミュニケーションでは、全従業員に対して、エコアクション21の取組内容など、環境経営を推進するに当たって重要な情報を伝達し、理解を深めます。外部とのコミュニケーションでは、環境経営レポートに基づく情報公開により、エコアクション21を適切に運用していることを示し、

社外の関係者との対話を促進します。

また、環境に関する苦情や要望などには適切に対応します。

本要求事項は、組織内外の関係者とのコミュニケーションに関する取組を行うことにより、関係者との相互理解や協働が一層促進することを目的としています。

✅内部コミュニケーションは、エコアクション21の環境経営システムに関する取組を効果的かつ効率的に行うための重要な手段です。

職場会議、掲示板、社内メールなどを通じて、環境経営目標及び環境経営計画の進捗状況などを共有するだけでなく、

従業員からの意見や提案を募集するなど、双方向にコミュニケーションできるよう配慮することが重要です。

✅内部コミュニケーションには、組織の縦及び横のコミュニケーションがあります。

例えば、組織の上位者(例:代表者,部門長)からの発信、社員からの提案・意見、部門内・部門間・機能間の情報のやりとりがあります。

組織の風通しを良くし、話し合いができる組織文化を醸成することが大切です。

✅外部コミュニケーションのうち、外部からの環境に関する苦情や要望は、

今後の改善のための気づきを得られる情報として重要です。

外部からの環境に関する苦情や要望を受け付ける窓口(担当者)を設け、受け付けた苦情や要望に誠実に対応します。

環境に関する苦情や要望の受付内容(いつ,誰から,どのような内容であったか)、対応した結果(対応部署,対応策,結果など)を記録します。

また、対応の結果によっては同様の問題が起きないよう、再発防止策を講じます。

✅組織内外へのコミュニケーション・ツールとして、エコアクション21では「環境経営レポート」の作成と公表を行うこととしています。

「環境経営レポート」は、組織の活動内容を外部、内部に公表することで、組織が社会からの信頼を得るため、活動に責任を持つための有効なツールです。

<内部コミュニケーションで伝える情報例>

・代表者の環境経営への考え。

・ 環境経営目標、環境経営計画の内容。

・環境経営目標、環境経営計画の進捗状況、及び必要に応じて活動内容の改善点。

・環境関連法規などの新設、変更の内容、遵守に当たっての注意点。

・環境上の課題(緊急事態,ヒヤリ・ハット*)

・外部からの苦情、要望。

・環境経営目標達成などのためのエコアクション21の改善提案。

・代表者による見直し、指示の内容。

<外部コミュニケーションで伝える情報例>

・環境経営レポートを組織のホームページで紹介。

・外部からの苦情、要請への対応。

・行政の書面調査、立ち入り調査等への対応。

・地域活動への参加(周辺清掃,海岸清掃,植林,祭り,イベント,商工活動など)

・工場などで住民見学会の実施。

・地域等における環境に関する出前授業等への協力。

要求事項10:実施及び運用

(1) 環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画の達成、並びに環境関連法規などの遵守に必要な取組を実施する。

(2) 環境経営方針、環境経営目標を達成するため、必要に応じて手順書を作成し運用する。

環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画の達成、並びに環境関連法規などの遵守を確実に行うためには、

その取組を適切に実施するとともに、必要に応じて手順書を作成し、運用することが必要です。

本要求事項は、環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画の達成、並びに環境関連法規などの遵守のための取組の実行性を担保することを目的としています。

✅必要に応じて手順書等を作成すること明確にした。必要であるかどうかは、取組が適切に行われているかで判断される。

不適切な取組を是正するため手順書等が必要な場合がある。

(例:環境経営計画の実施手順、環境関連法規などの遵守手順書)

✅何をどこまで文書化するかは、組織の判断になりますが、文書化の必要性が高い例として、以下のようなものが考えられます。

・手順が複雑である。

・管理対象に関係する人が多い。

・関係者の知識が不足している。

・環境関連法規などに関連する。

要求事項11:環境上の緊急事態への準備及び対応

(1) 環境上の事故及び緊急事態を想定し、その対応策を定め、可能な範囲で定期的に試行するとともに訓練を実施する。

(2) 事故や緊急事態の発生後及び試行の実施後に、対応策の有効性を検証し、必要に応じて改訂する。

事故や天災などを原因とする環境への重大な影響を最小限に留めるとともに、事業の継続性を担保するためには、

環境上の緊急事態への対応策を定め、その有効性を確認することが必要です。

本要求事項は、環境上の緊急事態に対応する取組を行うことにより、環境に関する危機管理能力の向上を図ることを目的としています。

✅事故や天災などにより、油の流出、化学物質の放出などの環境上の緊急事態が発生する可能性があります。

自らの事業活動において、環境に重大な影響を及ぼすどのような事故及び緊急事態が発生するか、その可能性を想定し、

環境汚染などが最小限の範囲で済むよう、あらかじめ有効な対策を実施するとともに緊急事態発生時の対応策を定め準備します。

✅対応策の手順が適切であり、問題点はないかを確認するために、可能な範囲で定期的(年1回等)な試行を行うとともに、

その対応策を社員に定着させるため訓練を行います。試行と訓練は同時に行うこともできます。

✅試行の結果、手順が有効でないならば(例:試行した結果,油の流出を防げないことが判明)、必要に応じて手順の見直しが必要です。

試行は机上だけではなく、できるだけ現場で模擬的に行うことが望まれます。

要求事項12:文書類の作成・管理

(1) エコアクション21の取組を実施するために、以下の15 種類の文書類(紙又は電子媒体など)、

及び組織が必要と判断した文書類を作成し、適切に管理する。

・ 環境経営方針

・ 環境への負荷の自己チェックの結果

・ 環境への取組の自己チェックの結果

・ 環境関連法規などの取りまとめ(一覧表など)

・ 環境経営目標

・ 環境経営計画

・ 実施体制(組織図に役割などを記したものでも可)

・ 外部からの苦情などの受付状況及び対応結果

・ 事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策

・ 環境上の緊急事態の対応に関する試行及び訓練の結果

・ 環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況,及びその評価結果

・ 環境関連法規などの遵守状況の結果

・ 問題点の是正処置及び予防処置の結果

・ 代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果

・ 環境経営レポート

(2)組織が取組の際に必要と判断した手順書

エコアクション21の取組を適切に実施し、継続的に運用していくためには、環境経営システムの取組に必要な文書が作成され、

取組記録が情報として保存されていることが必要です。

本要求事項は、必要な文書類を特定し、それらの適切な管理を行うことにより、 環境に関する情報管理体制の構築を目的としています。

✅文書、記録は紙ではなく、データでの管理が増えていることを踏まえ、文書・記録との区分をせずに文書類として管理することとした。

文書と記録で管理方法を分ける、文書類として同じ管理を行い区分しないなど、管理方法は組織の判断によります。

✅組織が定めたエコアクション21の運用に必要な文書類の例には、以下のものが考えられます。

・ 課題とチャンスの整理結果

・ 教育・訓練計画

・ 教育・訓練記録

・ 対象とすべき環境負荷及び活動状況評価の結果

・ エコアクション21を運用,維持するためのルールを取りまとめたもの(例:環境経営マニュアル)

エコアクション21ガイドラインで要求された以外の文書類を作成するかどうかは、組織の判断になります。

✅文書類の管理は、何の文書類か、どこに保管されているか、最新版かどうかなど、

エコアクション21の活動を適切に、率的に運用するためのルールとして定めるものです。組織にとって,適切,確実な実施に必要な程度で手順を定めます。

参考:責任者、発行日、有効期限など。

文書類は必要以上に作成する必要はなく、 内容を複雑にする必要もありません。エコアクション21だけのための文書類を作成するのではなく,

既存の文書類を有効活用していきましょう。

要求事項13:取組状況の確認・評価,並びに問題の是正及び予防

(1)環境経営システムに関する以下の項目の確認・評価を適切な頻度で実施する。

・ 環境経営目標の達成状況

・ 環境経営計画の実施状況

・ 環境関連法規などの遵守状況

・ 重要度の高い環境負荷の状況及び取組の実施状況

(2)問題がある場合は是正処置を行い、問題の発生が予想される場合は、必要に応じて予防処置を実施する。

(3)規模が比較的大きな組織の場合は、内部監査を実施する。

・ 問題点の是正処置及び予防処置の結果

・ 代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果

・ 環境経営レポート

ここからは、取組状況の確認及び評価(Check)の段階に入ります。

環境経営の取組を発展させるためには、取組状況を定期的に点検することが必要です。

本要求事項は、取組状況の確認・評価を定期的に行うとともに、

問題点がある場合は是正及び予防を行うことで、環境経営の取組の有効性の向上を図ることを目的としています。

✅取組状況の確認は、エコアクション21の取組、仕組みが適切に実施、運用されているかを確認、評価するためのものです。

確認はその内容により適切な頻度で行います。確認の結果(例:順調,未達成,遅延,実施不十分)に対する評価を行い、

問題がある場合は原因を究明し、対策を行います。

✅環境経営目標としておらず、環境関連法規等にも関連していない場合においても、重要度により維持管理を行い、確認・評価が必要な場合がある。

例:改善活動を行ってもこれ以上の改善が難しいもの、負荷はあるが改善自体が難しいもの。

これらを重要度の高い環境負荷及び活動状況として、取組状況の確認・評価をすることを明確にした。

✅要求事項6で環境経営目標の設定が求められている項目については、必ず確認を行います。

✅規模が比較的大きな組織(概ね100 人以上)では、年に1回以上内部監査の実施が必要になります。

<取り組み状況の確認と評価の例>

必ずしもこうした表を作成する必要はありませんが、何に対し、いつ、どのように確認、評価するかを明確にしておくことが望まれます。

<環境関連法規違反の是正処置のフロー図>

・確認・評価の結果,問題がある場合は,問題の原因を調査・分析し、その原因を取り除き問題の再発を防止するための是正処置(対応策)を実施します。

また、ある部門で発生した問題の状況などを、関連する他の部門にも伝え、同種の問題が発生しないようにすること(対応策の水平展開)も是正処置に含まれます。

・現状では問題がないが将来的に問題が発生すると予測される場合は、問題の発生を未然に防止するための予防処置を実施します。

是正処置:問題の原因を取り除き問題の再発を防止するための処置(対応策)。

また同種の問題が発生しないようにすること(対応策の水平展開)。

予防処置:現状では問題がないが将来的に問題が発生すると予測される場合は、問題の発生を未然に防止するための処置。

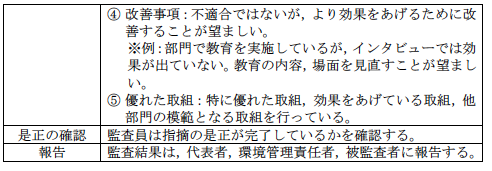

<内部監査の手順>

内部監査の実施は、100 人以上の組織は要求事項になっています。

内部監査手順の以下の例にを参照にできますが、組織の状況により適切な内部監査の方法を定める必要があります。

要求事項14:代表者による全体の評価と見直し・指示

代表者は,定期的にエコアクション21に基づく環境経営全体の取組状況及びその効果を評価し、

以下の項目を含む総括的な見直しを実施し、必要な指示を行う。

・ 環境経営方針

・ 環境経営目標及び環境経営計画

・ 実施体制

環境経営の取組を発展させるためには、代表者が最終的にエコアクション21の取組状況を総括するとともに、次年度以降の方向性を示すことが必要です。

本要求事項は、代表者が、取組の総括と必要な指示を行うことによりエコアクション21の取組をより発展させることを目的としています。

✅代表者は、エコアクション21全体の総括的な見直しに必要な情報を収集し、環境経営システムが有効に機能しているか、

環境への取組が適切に実施されているかを経営的な視点から、定期的(少なくとも毎年1回)に評価し,見直しを行います。

✅評価及び見直しに必要な情報には、環境経営目標の達成状況、環境経営計画の実施及び運用結果、環境関連法規などの遵守状況、

外部からの環境に関する苦情や要望などがあります。

✅代表者は評価結果に基づき、経営上の課題とチャンスで明確化した内容を踏まえ、環境への取組や環境経営システムにおいて成果をあげ、

更に発展強化させる点、環境への取組や環境経営システムにおいて改善すべき点などを抽出し、環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画及び実施体制などの見直しを行い、必要に応じて変更に関する指示を行います。