近年、プラスチックの資源循環を求める声が国内外で高まっています。

これは、海洋プラスチックゴミ問題が深刻さを増すとともに、諸外国が廃プラスチックの輸入規制を強化したことになどによるものです。

令和3年6月、こうした動きを受けて

多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があることから、

「廃プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環促進法)が公布され、

令和4年4月に施行された、比較的新しい法律になります。

この法律の適用を受ける事業場等

①プラスチック使用製品製造事業者等(設計業含む)

②(特定)プラスチック使用製品提供事業者

③自主回収・再資源化事業者

④プラスチック使用製品産業廃棄物等排出事業者

⑤プラスチック使用製品産業廃棄物等再資源化事業者

⑥事業者及び消費者

⑦市町村

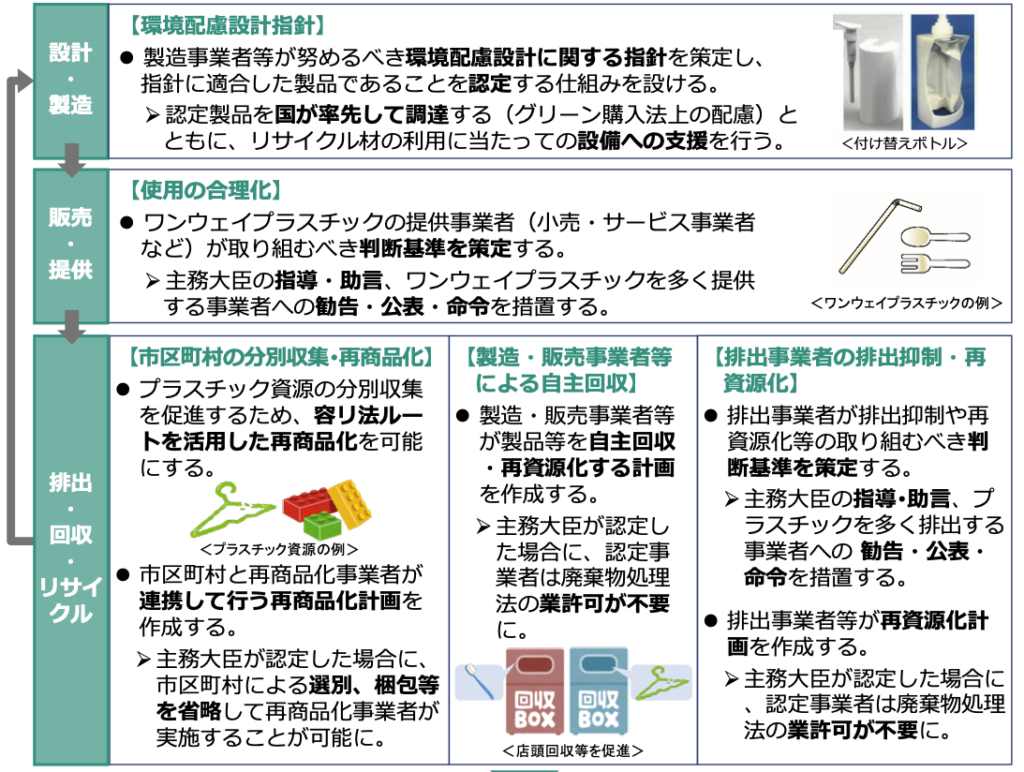

プラスチック資源循環促進法のポイントは4つ

製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、

指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設けた。

→認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、

リサイクル材の利用に当たって設備の支援を行う。

ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定する。

→主務大臣の指導・助言、一定量(年5t)以上提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

「ワンウェイ」とはいわば「使い捨て」のことであり、

コンビニなどで無償で配られてきたストローやスプーン等のことになります。

製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成する。

→主務大臣が認定した場合、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要になる。

排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定する。

→主務大臣の指導・助言、プラスチックを一定量(年250t以上)排出する事業者の取り組みが不十分の場合、勧告・公表・命令を措置する。

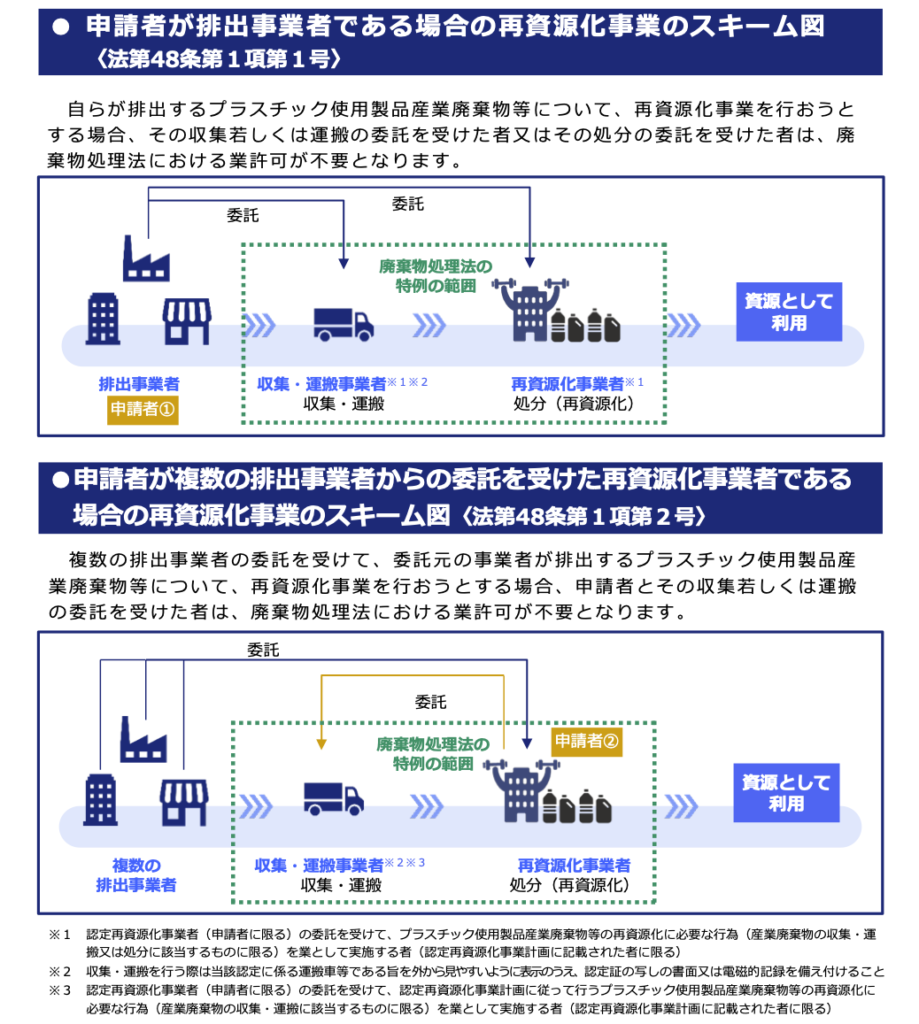

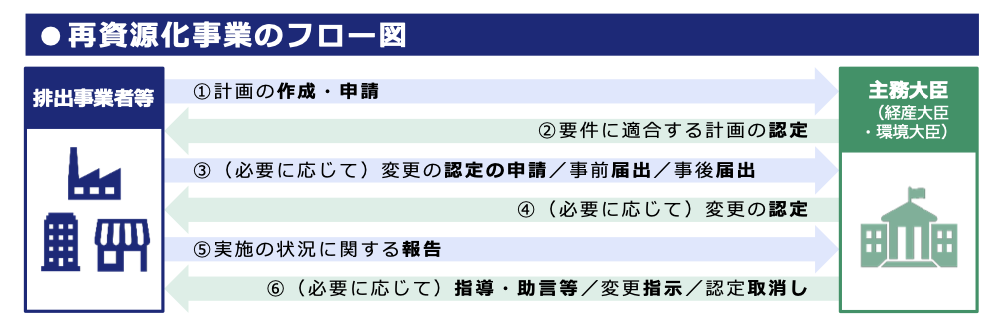

排出事業者等が再資源化計画を作成する。

→主務大臣が認定した場合、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要になる。

プラスチックのライフサイクルを見据えて、

設計から使用、廃棄まで広範囲に規制しています。

但し、現在は、まだ努力義務としている部分が大半です。

認定制度を詳しく解説!

プラスチック資源循環法によって、主務大臣の認定を受けた事業者は廃棄物を受託する事ができます。

認定を受けると廃棄物処理法における業の許可がなくとも収集運搬や再資源化を行うことができる特例に当たるのが大きな特徴です。

認定制度は、大きく分けてこの3つ

プラスチック資源循環法においては、認定制度として廃棄物処理法に関する特例は大きく3つに規定されています。

①市町村の分別収集・再商品化

②製造・販売事業者等による自主回収・再資源化

③排出事業者の再資源化

このうち、排出事業者の皆様に関係が大きいのは、

②製造業者等による自主回収と再資源化

③排出事業者による再資源化

になります。

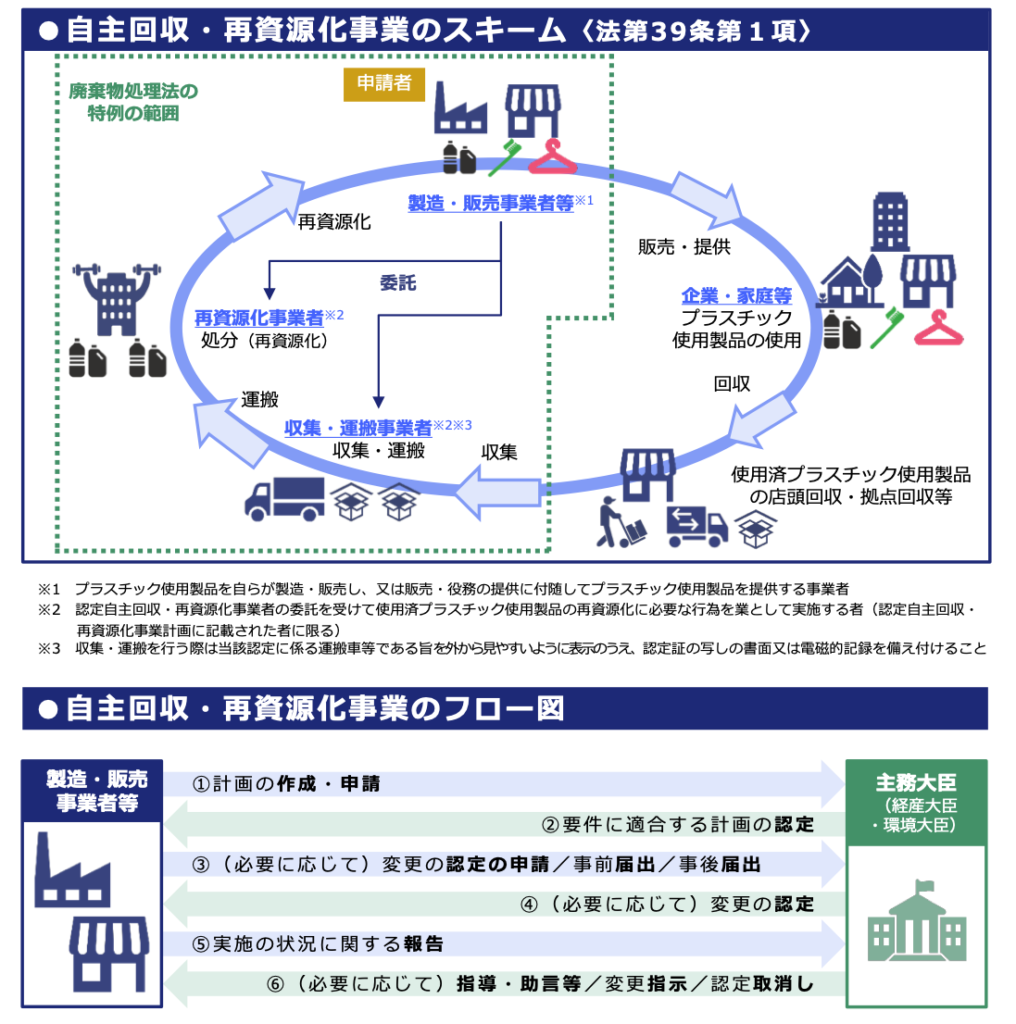

製造・販売事業者等による自主回収・ 再資源化事業

プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためには、

プラスチック使用製品の性状や排出実態について情報を持ち合わせている製造・販売事業者等が、

自治体や 消費者と協力して積極的に自主回収・再資源化事業を行うことが重要です。

これまで、食品トレーやペットボトル等について、店頭等での自主回収が進められてきました。

今後、自主回収の取組の多様化や規模の拡大を促進するため、

本制度により、製造・販売事業者等が作成した自主回収・再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合に、

認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、

使用済プラスチック使 用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができるようになりました。

ただし、主務大臣の認定を受けた場合であっても、

廃棄物処理法における業の許可以外の、廃棄物処理法に基づく規定(処理施設の設置許可等)は引き続き適用されます。

認定を受けるにあたって、主務大臣に申請をしなければいけません。

その際、

・自主回収・再資源化事業計画

・各種基準との適合性を証する書類

等を提出しなければいけません。

また、認定自主回収・再資源化事業者は、毎年1年間における認定に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、

報告書を主務大臣に提出する必要があります。

排出事業者による再資源化事業

プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためには、

排出事業者が、自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に取り組むことが重要です。

そのため、本制度により、排出事業者等が作成した再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合に、

認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業を行うことができるようになりました。

ただし、主務大臣の認定を受けた場合であっても、

廃棄物処理法における業の許可以外 の、廃棄物処理法に基づく規定(処理施設の設置許可・産業廃棄物管理票の交付等)は引き続き適用されます。

認定を受けるにあたって、主務大臣に申請をしなければいけません。

その際、

・再資源化事業計画

・各種基準との適合性を証する書類

等を提出しなければいけません。

また、認定自主回収・再資源化事業者は、毎年1年間における認定に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、

報告書を主務大臣に提出する必要があります。

注意点はこちら

認定を受けた製造・販売業者、排出事業者、再資源化業者が、再資源化に必要な行為を認定を受けていない業者へ委託する場合には、

廃棄物処理法における特例の対象外となります。

また、認定を受けた対象以外のものを収集・運搬、処分する場合も廃棄物処理法における特例の対象外となります。

そのため、排出事業者が認定を受けた再資源化事業者にプラスチック製品廃棄物の再資源化を委託する場合において「認定の対象」についてご注意下さい。

最後に

事業活動に伴って排出されたプラスチック使用製品廃棄物については、これまで、廃棄物処理法に基づき、

排出する事業者の責任の下で適正処理が進められ、一定の分別・再資 源化等が行われてきましたが、

プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためには、

排出する事業者が排出の抑制・再資源化等に一層取り組むことが重要です。

今後、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者(「排出事業者」:事業所、工場、 店舗等で事業を行う事業者であれば、その多くが対象となる)は、

主務大臣が定める排出事業者の判断基準に基づき、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められます。

当事務所は、各種認定制度に関する申請の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。